Les bases de l’élaboration d’un portrait-robot

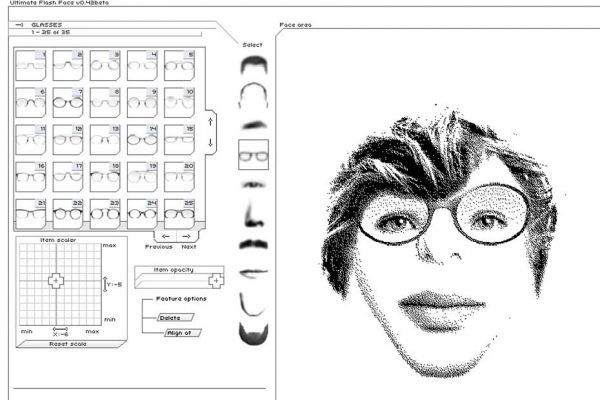

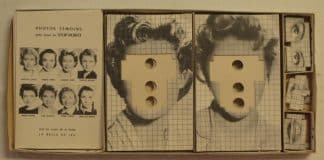

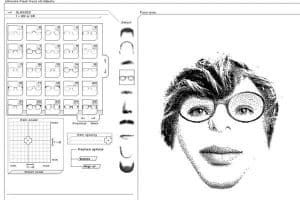

En France, même si certains portraits-robots sont encore réalisés au crayon et à la gomme, la très grande majorité sont à présent établis à l’aide de logiciels  informatiques. Ces logiciels possèdent des sortes de « base de données » d’éléments du visage comme :

informatiques. Ces logiciels possèdent des sortes de « base de données » d’éléments du visage comme :

– la forme de la tête

– le nez, les yeux, les oreilles, la bouche, les sourcils

– les cheveux

– d’autres caractéristiques particulières : cicatrices, les grains de beauté, les tâches de rousseur…

– quelques éléments vestimentaires : chapeaux, lunettes ou même foulard utilisé pour masquer le visage.

L’objectif est d’être le plus précis possible pour se rapprocher au maximum de la véritable apparence de l’individu. Mais attention ! Comme nous l’explique Alex, ingénieur de Police Technique et Scientifique et portraitiste, il est impossible de réaliser un portrait ressemblant à 100 % à l’individu…

“Il faut savoir qu’un portrait-robot ne sera jamais parfaitement ressemblant. Il s’agit de se rapprocher le plus possible de l’individu, pour permettre d’orienter les contrôles d’identité par les patrouilles par exemple, ou pour une diffusion (appel à témoin…).”

Les conditions requises et la méthodologie utilisée

La réalisation d’un portrait-robot nécessite pour le témoin ou la victime un travail de mémoire qui est complexe. C’est la raison pour laquelle des psychologues et des neurologues ont  préconisé un protocole particulier pour optimiser les résultats, en se basant sur les connaissances concernant le travail de la mémoire. Par exemple, il est préférable d’attendre au moins 48h avant de réaliser un portrait-robot, car c’est le temps nécessaire pour que le cerveau ait terminé son travail de mémorisation.

préconisé un protocole particulier pour optimiser les résultats, en se basant sur les connaissances concernant le travail de la mémoire. Par exemple, il est préférable d’attendre au moins 48h avant de réaliser un portrait-robot, car c’est le temps nécessaire pour que le cerveau ait terminé son travail de mémorisation.

Alex nous précise encore : « Il ne faut pas présenter de photos au témoin ou à la victime avant la réalisation du portrait, au risque de perturber sa réalisation ». Il faut également être vigilant, car le cerveau peut nous jouer des tours : « Dans un cas extrême, une victime a même réalisé sans s’en rendre compte le portrait d’un enquêteur qui avait travaillé avec elle pendant plusieurs heures, avant la réalisation du portrait. »

De manière concrète, la méthodologie utilisée par les portraitistes dans la Police Nationale est très complexe et fait l’objet d’une formation délivrée par le SNPS que nous ne pouvons pas vous révéler dans son intégralité.

Cependant, nous savons que la mémorisation implique tout un ensemble de paramètres, et pas seulement les formes du visage. Ainsi, le portraitiste demande à la personne de se remémorer les faits, ainsi que l’environnement dans lequel ils se sont produits (odeurs, bruits…). Il l’invite ensuite à se focaliser sur le visage du suspect, en orientant la victime et en lui demandant de raconter le déroulé des faits trois fois de suite. A chacun des récits, le portraitiste se focalise sur des aspects différents pour réaliser et affiner son portrait.

Les qualités requises pour être un bon portraitiste

Il s’agit avant tout d’adopter une posture bienveillante vis-à-vis de la victime ou du témoin en prenant garde de conserver sa neutralité pour ne pas l’influencer.

Alex nous explique : “Quand la victime décrit un individu, le portraitiste se fait forcément une image mentale. Lorsqu’il présente un élément de visage qui correspond à cette image, il pourrait faire un mouvement ou une remarque qui influencerait la victime, sans le vouloir. Le portraitiste doit donc être attentif à être très neutre, et seulement à orienter la victime dans la façon de procéder.”

Même si le portraitiste se fait donc inconsciemment une image mentale de l’individu qui est en train d’être décrit par le témoin ou la victime, il doit lui laisser l’opportunité de modifier le portrait autant que cela est nécessaire. Alex précise : “Un nez décrit par la personne peut être très ressemblant au vrai, pareil pour la bouche, mais il se peut qu’une fois que les deux sont sélectionnés et mis ensemble, cela ne convient plus. Après avoir trouvé certains éléments, la victime peut alors trouver une autre bouche ou un autre nez, qui finalement correspondent davantage au suspect”.

Au-delà de la simple maîtrise du logiciel permettant la réalisation de portrait-robot, il faut être en mesure de réaliser l’entretien cognitif correctement pour mettre la victime ou le témoin dans les meilleures conditions possibles, sans interférer dans ses indications… Cela requiert également de la patience car la réalisation d’un portrait-robot peut prendre plusieurs heures : il est donc important de faire preuve d’empathie envers la victime.

Si l’on devait résumer cette mission en quelques mots, nous pourrions dire qu’il s’agit d’un véritable challenge d’équilibriste !

La fiabilité d’un portrait-robot

De manière globale, les différentes études scientifiques menées depuis les années 1970 sur les portraits-robots indiquent qu’ils sont généralement peu fidèles au visage original. Cependant, ce constat est à nuancer lorsque le portrait-robot réalisé avec une victime ou un témoin démontre une caractéristique physique frappante ou peu commune (nous aborderons un peu plus loin dans cet article le cas du “grêlé”) sur le visage du suspect.

Nous avons posé la question à Alex, sur la fiabilité et la ressemblance du portrait-robot avec le véritable visage.

“Il n’y a pas de “pourcentage de ressemblance”, et on ne peut pas donner de chiffre sur le nombre de portraits plus ou moins ressemblant, c’est trop variable. En revanche, à l’issue de notre protocole, une fois le portrait terminé, on établit avec la victime ou le témoin une estimation de la ressemblance. Elle apparaît dans le rapport que nous rendons, sur une échelle de 1 à 10. Nous expliquons bien à la victime que le but n’est pas d’avoir “une bonne note”, mais de donner seulement une estimation de la ressemblance avec le réel. Cela peut être diffusé en même temps que le portrait, par exemple lorsque des collègues en patrouille partent à la recherche de l’individu”.