La Police Technique et Scientifique constitue une aide à l’enquête incontournable, qu’il s’agisse de petite et moyenne délinquance ou dans le cadre des affaires criminelles les plus graves. Parmi les outils à sa disposition, il y a bien sûr la recherche et l’exploitation de l’ADN à travers les traces biologiques, ou encore la recherche et l’exploitation des traces papillaires… mais la PTS a plus d’un tour dans son sac !

Grâce à la présence de témoins présents sur les lieux d’un crime, ou grâce au témoignage de la victime elle-même, la PTS est en mesure de procéder à la réalisation de portraits-robots. Quoi de plus parlant qu’un visage pour rechercher un criminel ?

Et que dire du développement du portrait-robot génétique depuis la fin des années 2000 ? Sans témoin visuel, la PTS est à présent en mesure de définir certaines caractéristiques physiques d’un individu à partir de son ADN !

Dans cet article, nous allons vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur ces deux formidables outils utilisés par la Police Technique et Scientifique pour aider les enquêteurs à la résolution des affaires les plus complexes.

Un peu d’histoire…

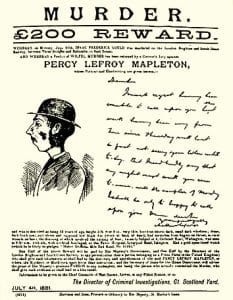

Le premier portrait-robot outre-manche

En 1881, dans un train reliant Londres à Brighton un retraité de 64 ans est tué avec l’aide d’une arme à feu. Très vite, le dénommé Percy Lefroy Mapleton, qui a été aperçu sortant du train avec des vêtements tachés de sang devient le principal suspect. Mais celui-ci prend la fuite. La police Métropolitaine de Londres décide alors de publier dans le Daily Telegraph, non seulement une description complète de l’individu, mais également un « dessin » créé à partir des souvenirs d’un témoin.

Le “portrait-parlé” d’Alphonse Bertillon

Créateur du signalement anthropométrique, Alphonse Bertillon définit en 1893 ce qu’il appelle le “portrait-parlé” : “la description minutieuse d’un individu faite spécialement en vue de sa recherche et de son identification sur la voie publique”. Ce procédé décrit par Bertillon est ici entièrement basé sur la description précise de traits du visage : pas de photographie donc, uniquement un “signalement descriptif” pour retrouver un individu…

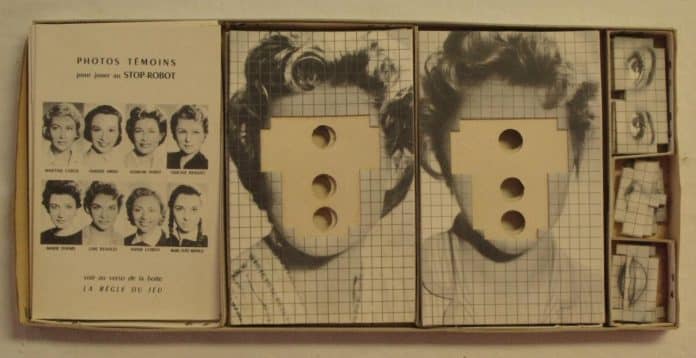

Roger Dambron et son jeu des “photos-robots”

Un jeu d’apparence banal mais qui a donné des idées aux services de police de l’époque ! En 1950, le français Roger Dambron développe une mallette de jeu qui contient près de 2000 éléments de visages découpés séparément : nez, bouche, yeux…etc. Le but de ce jeu, breveté en 1953, était de créer de nouveaux visages en combinant les éléments pris séparément. Même si le jeu n’a pas rencontré le succès escompté, il a été repris et adapté par la police pour faire évoluer les méthodes d’identification des individus…

Un jeu d’apparence banal mais qui a donné des idées aux services de police de l’époque ! En 1950, le français Roger Dambron développe une mallette de jeu qui contient près de 2000 éléments de visages découpés séparément : nez, bouche, yeux…etc. Le but de ce jeu, breveté en 1953, était de créer de nouveaux visages en combinant les éléments pris séparément. Même si le jeu n’a pas rencontré le succès escompté, il a été repris et adapté par la police pour faire évoluer les méthodes d’identification des individus…

… et utilisé dans l’affaire Bernard Groch

L’affaire Bernard Groch constitue la première véritable identification d’un individu grâce à la méthode du portrait-robot. Le 20 septembre 1953, le corps d’Eugénie Bertrand est retrouvé en région lyonnaise : pour un mobile d’ordre financier, son futur époux était alors soupçonné. Aucune photo de cet individu n’étant disponible, seul le témoignage de la plus jeune des filles de la victime pouvait permettre d’obtenir une description du suspect.

Le commissaire Divisionnaire Chabot, en charge de l’enquête, décidait alors de transformer ces éléments de signalement en “portrait-robot”. Une fois finalisé, le portrait fut présenté à la fillette parmi d’autres et celle-ci reconnaissait formellement l’individu.

Après diffusion de ce portrait dans la presse, Abraham Groch Welten, dit “Bernard Groch”, fut interpellé et identifié par la fillette comme le meurtrier.

Le développement du “Canonge”

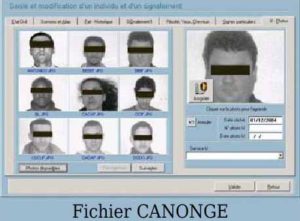

À cette même époque, parallèlement au développement de la technique du portrait-robot, René Canonge, inspecteur principal à la sûreté urbaine de Marseille, crée un fichier (d’abord manuel) intégrant des photos et le signalement d’individus mis en cause dans le cadre de procédures. Ce fichier fut donc nommé le Canonge, du nom de son créateur.

À cette même époque, parallèlement au développement de la technique du portrait-robot, René Canonge, inspecteur principal à la sûreté urbaine de Marseille, crée un fichier (d’abord manuel) intégrant des photos et le signalement d’individus mis en cause dans le cadre de procédures. Ce fichier fut donc nommé le Canonge, du nom de son créateur.

Il fut informatisé en 1992 et intégré au STIC, le Système de Traitement des Infractions Constatées : ce fichier recensait au sens plus large des informations sur les mis en cause (pas seulement anthropométriques et photographiques).

Les autres grandes affaires susceptibles de vous intéresser :