En 2024, les services de Police et de Gendarmerie ont enregistré sur le territoire Français 980 homicides, près de 4 000 tentatives d’homicide et plus de 47 000 viols et tentatives. Lorsque les enquêtes se retrouvent au point mort, faute d’élément probant, l’analyse du comportement peut s’avérer déterminante. Essayer de comprendre la personnalité des criminels, voilà la mission aussi complexe que passionnante des psycho-criminologues…

Bonjour Emma Oliveira ! Pouvez-vous vous présenter et nous dire votre parcours scolaire ?

Je suis Emma Oliveira, je travaille depuis 18 ans au sein de la Police Nationale. je possède un Master 2 en Psychologie Clinique et Pathologique que j’ai obtenu en 2005 à l’Université de Jussieu. J’ai également effectué, en double cursus, via une école privée, une formation sur trois ans en analyse comportementale.

Je suis entrée dans la Police en 2007 : à ce moment-là, j’ai réalisé qu’il me manquait une partie de formation en droit pénal, j’ai donc décidé de me lancer dans le DU de Criminologie appliquée à l’expertise mentale de Paris Descartes.

Le poste de psychologue pour les victimes a été le point de départ de ma carrière dans la Police. Cela m’a permis également de faire la rencontre de Florent Gatherias.

A cette époque, le principal de mon travail consistait à assister les victimes qui venaient de subir une agression et déposer plainte (viol, violences, braquage, tentative d’homicides). Mais j’étais aussi sollicitée pour différentes tâches comme accompagner les policiers pour les annonces d’un décès aux familles. J’ai ensuite occupé un poste similaire à la Police Judiciaire de Paris, mais l’effervescence n’était pas la même que dans le 93 ! En parallèle, Florent Gatherias a créé le Service d’Analyse Comportementale à l’OCRVP (Office Central de la Répression de la Violence aux Personnes) : de 2012 à 2020, j’ai donc travaillé dans ce service. À partir de 2020, nous avons été détachés pour travailler dans le cadre d’une grande étude sur la cyber-pédophilie.

Beaucoup de remaniements ont eu lieu à la PJ, notamment à l’été 2024 : on m’a ainsi proposé d’intégrer le Service de Recherche Criminelle. J’ai fait le choix de refuser ce poste et de quitter la Police (ce départ est imminent, prévu pour fin février 2025). J’ai beaucoup d’autres activités et de multiples projets pour l’année 2025 !

Comment définir de manière précise la psychocriminologie ?

Il est vrai qu’il existe beaucoup de confusion sur ce terme. Psychologie criminelle, psychologie légale, criminologie… En réalité, la psychocriminologie est une branche de la criminologie. La criminologie s’intéresse au phénomène criminel dans son ensemble : la psychocriminologie, quant à elle, va analyser tous les facteurs psychologiques et psychiatriques qui vont influencer le comportement criminel.

On va donc s’intéresser :

– aux motivations

– aux personnalités

– aux troubles mentaux

L’idée est de comprendre ce processus qu’est le passage à l’acte. On s’intéresse à la fois à l’auteur, à la victime et au lieu de commission des faits qui est lui aussi très important.

Un psycho-criminologue peut-il être considéré comme un “profiler” ?

Si on se réfère aux méthodes et à la définition pure, j’aurais envie de dire que non. À la base, ce sont John Douglas et Robert Ressler qui ont fondé le profilage. Ils se sont intéressés à une population carcérale, ils ont dressé des profils et ont abouti à la création de typologies.

Cela permet de tirer un profil « général » d’un auteur. Prenons l’exemple d’un meurtre : le profiler va renseigner des réponses à différentes questions, et cela va déboucher sur un profil type plus ou moins précis (catégorie d’âge, sociale, le rapport à autrui, antécédents criminels possibles…). Le profilage, seul, relève davantage de la criminologie, c’est une sorte d’étude statistique du criminel.

La psychologie va nous donner les clés pour aller plus loin.

Dans la Gendarmerie, en France, bien qu’on les nomme « profilers », nos collègues utilisent les outils de la psychocriminologie. Ils se servent de la psychologie et de la compréhension de l’être humain (et pas seulement du criminel), pour « affiner » de simples profils.

Je ne dirais donc pas que la psychocriminologie est « meilleure » que le profilage, mais ce sont des méthodes complémentaires qui nous permettent d’être bien plus fin dans l’analyse comportementale.

En quoi consiste votre travail au quotidien ? Sur quel(s) type(s) d’affaire(s) êtes-vous susceptible d’intervenir ?

A l’OCRVP, à chaque fois qu’une affaire arrivait, elle passait en commission pour savoir si oui ou non il était intéressant de faire appel à un psycho-criminologue. Généralement, on a plus de choses à dire en ce qui concerne les crimes de sang et de sexe, que sur de la criminalité organisée ou financière par exemple. Tous les crimes à mobile émotionnel sont intéressants pour nous : la rancune, la vengeance, la jalousie… ou les crimes à motivation pulsionnelle sexuelle, car ce sont des éléments qui vont s’exprimer dans le passage à l’acte.

Nous intervenons donc sur les crimes complexes, les crimes sériels de manière plus systématique, les disparitions d’enfants, et enfin des crimes liés aux phénomènes sectaires. Pour ce dernier cas, cela permet, à terme, d’avoir un dossier judiciaire plus solide et une meilleure compréhension des enjeux de l’emprise avec les adeptes.

Quelles sont les qualités requises pour exercer ce métier ?

Il faut une bonne connaissance de l’être humain, car on ne traite que de cela.

Il faut une bonne connaissance de l’être humain, car on ne traite que de cela.

En outre, une grande partie du travail du psycho-criminologue consiste à lire et à s’imprégner des procédures, mais il doit également rédiger des rapports et être capable de « vulgariser » le monde de la psychologie. Les destinataires des rapports sont des enquêteurs, des magistrats… Il est donc nécessaire d’avoir de bonnes capacités rédactionnelles, de savoir synthétiser et organiser ses idées pour qu’elles soient compréhensibles par le plus grand nombre.

“Attention de pas céder à des processus d’identification”

La troisième qualité importante à mes yeux est l’empathie, cette capacité à se mettre à la place de l’autre, sans le juger, même lorsqu’il s’agit d’un violeur, d’un pédophile ou d’un tueur en série !

Cette empathie va permettre de garder les émotions à distance : on intellectualise le passage à l’acte du criminel pour tenter de comprendre ce qui l’a motivé et ainsi aider les enquêteurs à mieux cerner le criminel.

Il faut être vigilant pour ne pas basculer dans le côté trop émotionnel et céder à des processus d’identification : cela est valable également pour les policiers. Je dirais que cette empathie doit rester « froide » même si ce n’est pas toujours évident de conserver cette distance.

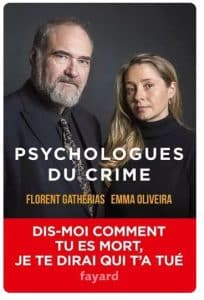

Vous avez publié un ouvrage en collaboration avec Florent Gatherias intitulé « Psychologues du Crime ». Pouvez-vous nous en dire plus ?

Cela faisait plusieurs années que nous avions, Florent Gatherias et moi, le projet d’écrire un livre pour expliquer notre pratique. Nous hésitions à adresser ce livre aux professionnels (psychologues…) ou à l’élargir au grand public pour casser les idées reçues sur notre métier. Nous avons conscience qu’il est très fantasmé mais aussi très déformé, notamment par tout ce que l’on voit dans les séries…

Les éditions FAYARD se sont intéressées à notre idée : nous avons donc décidé de publier ce livre et, au travers de cinq affaires, de « raconter », sous forme de roman, les réalités de notre métier. Nous avons peut-être suscité quelques vocations ! Quand j’étais adolescente je rêvais moi-même de faire ce métier qui n’existait pas en France, mais qui était davantage répandu au Canada, aux Etats-Unis ou encore en Belgique.

Également, vous encadrez une formation, pouvez-vous nous expliquer de quoi il s’agit ?

Personnellement, je dispense des formations depuis des années car l’enseignement est un domaine qui me tient vraiment à cœur. J’ai évolué en tant que formatrice dans des D.U, puis Florent Gatherias et moi-même avons créé une société de formation en 2017. Malheureusement incompatible avec notre poste, nous avons donc dû la fermer.

Puis nous nous sommes tournés vers L’EFPP (E-Faculté de Psychologie et Psychanalyse). C’est une école qui existe depuis environ une vingtaine d’années et qui offre, à des personnes en reconversion, ou des personnes qui s’intéressent à la psychologie, la possibilité de suivre des formations pour devenir psycho praticiens – en 2 ans – sans forcément passer par le cursus universitaire classique qui dure 5 ans.

Depuis l’époque Covid et le développement du e-learning, l’EFPP a étoffé son offre de formation : l’école a ouvert un pôle de psychocriminologie avec la certification qui va avec. Elle s’adresse à toute personne qui s’intéresse, de manière personnelle ou professionnelle, à la psychocriminologie.

A travers 6 modules, on englobe l’architecture de la psychocriminologie : psycho-pathologie, volet relatif à l’enquête judiciaire, crimes hors normes, victimologie… Au-delà de la simple théorie, on apporte notre pratique et notre connaissance du terrain à nos étudiants.

Que vous soyez là par curiosité intellectuelle ou que vous soyez professionnel, la formation est accessible à partir d’un niveau BAC. Mais attention, nous délivrons une certification, il ne s’agit pas d’un diplôme d’État !

Découvrez les autres spécialités de la police scientifique :

- Armes à feu

- Anthropologie médico-légale

- Photographie judiciaire

- Identification vocale

- Interprétation de la preuve

- L’archéologie forensique

- L’identification des victimes de catastrophes

- Le portrait robot