Depuis le 13 novembre, près de 300 agents de la police scientifique s’attachent à faire parler les indices recueillis sur les lieux des attentats pour identifier les victimes. Une enquête d’une ampleur inédite que le journal «Libération» a pu suivre.

Il est un peu plus de 22 heures, vendredi 13 novembre, lorsque Clara (1), capitaine d’astreinte au sein du groupement d’intervention national de la sous-direction de la police technique et scientifique (SDPTS), reçoit un appel de Paris. Les Xe et XIe arrondissements sont en train d’essuyer les pires attentats terroristes de l’histoire de la capitale. Sur la radio, les équipes de sécurité publique de la police parisienne enchaînent les annonces apocalyptiques : «tireurs en fuite dans un ou plusieurs véhicules», «fusillade et engagement de prise d’otage dans la salle de concert “le Bataclan”».

«J’ai tout de suite compris, raconte Clara, on s’est mis à charger les voitures machinalement.» Les experts de la célèbre identité judiciaire (IJ), dont le siège se trouve à Ecully, près de Lyon, se ruent en salle 12. Dans cette caverne aux merveilles sommeille un invraisemblable stock de matériel d’intervention : poudre pour les empreintes digitales, colle cyanoacrylate, écouvillons pour les prélèvements génétiques, plots, ruban – un arsenal destiné à «figer» ou à «geler» les scènes de crimes.

“Une saisine qui place automatiquement la police scientifique au cœur d’une enquête tentaculaire et historique”

Alors que la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) élabore l’assaut contre les deux terroristes retranchés à l’étage de la salle de spectacle, les équipes de la SDPTS s’élancent à toute vitesse sur l’autoroute A6 : «On a mis à peine plus de trois heures pour monter sur Paris, inutile de préciser qu’on a fait crépiter quelques radars automatiques», sourit Gérard, qui a dû renoncer aux 16 ans de son fils. C’est en plein trajet, vers 23 heures, qu’intervient la saisine officielle de la sous-direction antiterroriste de la PJ (Sdat) par le procureur de la République de Paris, François Molins. Une saisine qui place automatiquement la police scientifique au cœur d’une enquête tentaculaire et historique.

«Tous en apnée»

En tout, ce sont 150 agents de la SDPTS, ainsi que 110 de l’Institut national de police scientifique (INPS), dont beaucoup de volontaires, qui ont été disséminés sur les lieux des attentats. Certains resteront sur Paris une quinzaine de jours non-stop : «J’ai dû dormir dix heures durant la première semaine, poursuit Gérard. On a été installés dans des hôtels du VIIIe arrondissement, mais on n’en a pas beaucoup vu la couleur. Un collègue a dû partir en quête de sous-vêtements dans un Monoprix, il est parti de chez lui à Lyon sans faire de valise. C’est comme si le même jour avait duré éternellement. Je n’ai même pas appelé ma famille une seule fois, juste quelques textos pour dire que ça allait à peu près bien. On était tous en apnée.»

Face à l’afflux sans précédent d’éléments à expertiser, les pièces à conviction sont expédiées sur différents sites. Le laboratoire central de la préfecture de police de Paris (LCPP) se penche sur les ceintures et gilets explosifs. Les corps des jihadistes, eux, sont étudiés sur les lieux mêmes des attentats, avant d’être orientés vers l’Institut médico-légal. Ce dernier répercutant une batterie d’indices vers le laboratoire parisien de l’Institut national de police scientifique (INPS), chargé d’établir ensuite les profils ADN.

Le samedi matin, les experts de l’identité judiciaire expédient les premiers scellés à Ecully par navettes routières ultra-sécurisées. Dès 15 heures, les unités se mettent à plancher. Clara a veillé toute la nuit pour coordonner les différents groupes d’analyse de la chaîne criminalistique : «On a fait attention de ne pas envoyer aveuglément toutes nos équipes à Paris. Il nous fallait des bras ici pour attaquer les expertises pied au plancher.» Les photos, douilles, armes, empreintes affluent désormais par milliers. «Ces attentats nous placent face à un phénomène d’une ampleur inégalée, juge Frédéric Dupuch, directeur de l’INPS. A la différence des attentats de janvier, où les terroristes ont tenté d’échapper aux forces de l’ordre, ceux de novembre ont été commis par des kamikazes se souciant peu des traces laissées derrière eux. Il n’en demeure pas moins que certains membres des commandos ont tout de même pris la fuite, et qu’il a fallu aller le plus vite possible dans nos investigations pour donner au service coordonnateur [la Sdat, ndlr] les orientations d’enquête les plus pertinentes.» Pour cela, la police technique et scientifique s’est évertuée à «faire parler» l’ensemble des éléments retrouvés. Etudiés avec minutie, les neuf ceintures explosives, les sept armes à feu, les trois voitures utilisées à Paris et la quinzaine de téléphones dressent, en creux, un portrait éloquent de l’opération menée le 13 novembre.

Traces papillaires

C’est par l’analyse des empreintes papillaires, incluant les doigts, la paume de la main, voire les pieds, que l’enquête a débuté. «Lorsqu’elle est déployée sur un tel carnage, l’identité judiciaire adopte une approche globale. L’idée est de collecter un maximum d’éléments pour répondre en premier lieu aux questions les plus simples : qui ? comment ? pourquoi ?» explique Elvire Arrighi, chef de la section criminalistique et des unités opérationnelles de la SDPTS.

Dans le cadre du terrorisme, a fortiori lorsque des membres sont en fuite, la question primordiale est bien évidemment d’identifier les auteurs, afin de remonter jusqu’aux éventuels complices et commanditaires des attentats. Les traces papillaires étant les indices les plus fragiles, elles sont collectées et sécurisées en priorité. C’est ainsi que, dès le samedi matin à 8 h 29, la Sdat prévient le parquet qu’elle dispose de l’état-civil d’un des trois kamikazes du Bataclan : Ismaël Omar Mostefaï. Ce dernier a été confondu grâce au fichier automatisé des empreintes digitales (Faed), où sont répertoriés 5 335 772 individus. Mostefaï y a été inscrit au gré de ses huit condamnations judiciaires antérieures.

Le dimanche 15, ce sont successivement Bilal Hadfi, l’un des trois kamikazes du Stade du France, et Brahim Abdeslam, celui du Comptoir Voltaire, qui sont identifiés. D’autres suivront, parmi lesquels les deux terroristes munis de faux passeports syriens, et dont les empreintes ont été enregistrées le 3 octobre par la police grecque sur l’île de Leros.

Plusieurs techniques existent pour sécuriser et extraire les empreintes digitales. La plus connue consiste à employer une poudre, blanche ou noire en fonction des surfaces, révélant cette trace humaine dite «faible» – à la différence de la salive, du sang et du sperme, considérés comme des traces «fortes». Ensuite, charge aux dactylo-techniciens d’y déceler au moins «douze points caractéristiques sans discordances explicables». C’est à ce prix que la preuve devient valable au plan judiciaire. «L’empreinte papillaire est un dessin propre à chacun d’entre nous. Comme l’ADN depuis peu, elle permet de différencier avec certitude deux êtres humains, y compris les vrais jumeaux», explique Aurore, chef du groupe trace de l’IJ d’Ecully. Depuis le 13 novembre, son unité, composée de 10 fonctionnaires, a expertisé près de 600 scellés.

L’implication de Salah Abdeslam dans les attentats de Paris a, elle, été formellement établie dans la nuit du lundi au mardi, grâce à son ADN. Sa salive a été récupérée sur un bout de sandwich retrouvé dans la Clio noire stationnée place Albert-Kahn, dans le XVIIIe arrondissement de Paris. Le fugitif a utilisé ce véhicule pour conduire les trois kamikazes au Stade de France. «Pour lui, les investigations n’ont pas été compliquées», atteste Frédéric Dupuch, directeur de l’INPS. Une rareté. «D’ordinaire, le démarrage des affaires est souvent la partie la plus complexe, car il faut réussir à localiser les endroits où les traces sont les plus exploitables», détaille Sandrine Valade, directrice adjointe du laboratoire de police scientifique de Paris. Pendant longtemps, il fallait disposer de traces «fortes» pour établir un profil génétique. Depuis dix ans, les progrès de la biologie, couplés à ceux de l’informatique, permettent d’établir un profil à partir d’éléments infimes, une cellule morte ou une simple trace de contact.

Le cas de Foued Mohamed-Aggad (lire page 4), troisième kamikaze du Bataclan avec Ismaël Omar Mostefaï et Samy Amimour, a, lui, donné pas mal de fil à retordre à l’INPS. Son profil génétique a pourtant été décelé sans difficulté. Mais le jihadiste de 23 ans ne figure pas parmi les 3 333 669 profils inscrits au Fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg).

Ce n’est donc qu’en fin de semaine dernière, par le croisement de son génotype avec celui de sa mère, que les enquêteurs ont pu le raccrocher au groupe des dix Strasbourgeois partis en Syrie en décembre 2013. La mère s’est présentée aux enquêteurs en compagnie de son avocate il y a une dizaine de jours, après la réception d’un SMS provenant de l’épouse de Foued en Syrie : «Ton fils est mort en martyr avec ses frères le 13 novembre.»

Les expertises balistiques

Au moment où les premiers profils papillaires sont établis, les armes retrouvées sur les scènes de crime commencent elles aussi à parler. Au lendemain des attentats, dès le 14 novembre, à 17 heures, le groupe balistique de la SDPTS d’Ecully reçoit les trois kalachnikovs ayant servi au Bataclan. Le lendemain, en milieu d’après-midi, le chef de ce groupe composé de sept fonctionnaires remet déjà son rapport à la Sdat et au parquet antiterroriste. Selon les premiers résultats de l’enquête, les trois armes utilisées dans la salle de concert proviennent de trois pays différents. La première, de marque Zastava, a été fabriquée en Yougoslavie. C’est la plus répandue parmi les kalachnikovs en circulation sur le marché noir. La deuxième vient de Bulgarie. Et la troisième, baptisée «Type 56», est originaire de Chine. Ces modèles, capables de tirer 620 coups par minute en mode «full auto», sont les plus prisés par les terroristes, à la fois en raison de leur simplicité d’utilisation et de la facilité avec laquelle il est possible de se les procurer. Selon les chiffres, on estime que le nombre de fusils d’assaut de type kalachnikov dans le monde oscille entre 50 millions et 200 millions. En France, dans certains quartiers, leur prix moyen varie entre 1 500 et 3 000 euros.

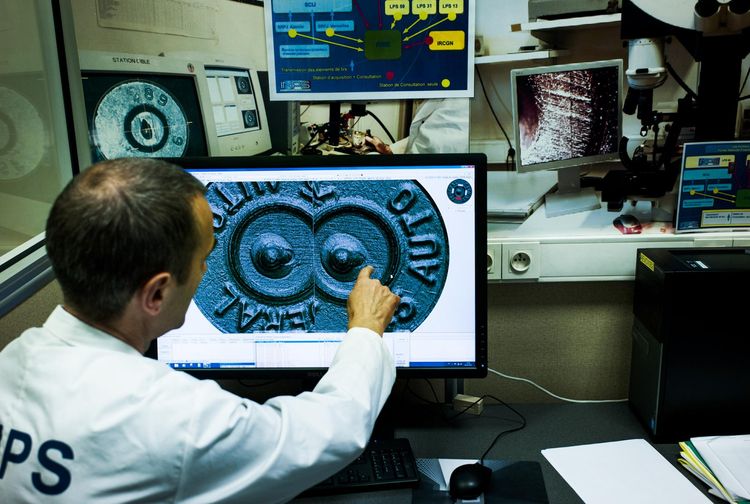

Chacune de ses armes possède sa propre empreinte, susceptible de livrer des indices précieux aux enquêteurs. Les spécialistes de la police scientifique disposent de plusieurs outils pour les faire parler. Pour les kalachnikovs, il faut analyser la percussion du projectile, puis les traces sur les éjecteurs et les extracteurs. Toutes ces expertises permettent de reconstituer la carte d’identité de l’arme : sa marque, sa manufacture, sa provenance, son numéro de série, ses caractéristiques de tir (stabilité, vitesse, précision) ainsi que la signature de son canon. «Sur une arme à feu, le diamètre du canon est toujours inférieur à celui du projectile. Lorsque le coup part, la balle passe en force dans le canon, lequel strie le projectile de façon unique», explique Christophe, chef du groupe balistique d’Ecully. Le nombre de rayures sur la balle, leur orientation et leur largeur permettent alors d’attribuer à chaque arme des caractéristiques générales d’empreinte. C’est la signature balistique de l’arme. «Les microstries à l’intérieur des rayures permettent de faire le lien entre les balles retrouvées sur les scènes de crime et l’arme suspecte», précise Patrick Chopin, chef de la division balistique au laboratoire de police scientifique de Paris. Ces caractéristiques sont ensuite enregistrées dans le fichier national d’identification balistique (Fnib) adopté définitivement lors de l’annonce du plan armes par Cazeneuve le… 13 novembre à 17 heures.

Commence alors la deuxième étape du travail des experts en balistique : la recherche d’antériorité, destinée à savoir si l’arme a déjà servi auparavant. Quai de l’Horloge, à Paris, l’INPS dispose d’une collection de plus de 4 500 armes, la plus importante de France. Comme celle de Lyon, qui en compte près de 1 900, ces collections constituent des bases documentaires indispensables pour effectuer des tirs de comparaisons : parfois, les enquêteurs ne récupèrent qu’une partie d’une arme endommagée ou brûlée. Ces pièces sont alors remontées sur les armes de la collection, des tirs sont effectués dans un stand, et les projectiles sont ensuite analysés au microscope et expertisés grâce à différents logiciels. Un travail inévitable pour reconstituer précisément le déroulé des événements, mais aussi vérifier si l’arme a servi auparavant, en croisant ces empreintes à celles enregistrées dans le Fnib. C’est grâce à cette technique qu’après les attentats de janvier, les enquêteurs ont pu déterminer que le Tokarev utilisé par Amedy Coulibaly dans l’Hyper Cacher avait servi à tirer sur un joggeur deux jours plus tôt.

Dans le cadre de l’enquête sur les attentats du 13 novembre, sept armes ont été saisies : six fusils d’assaut de type kalachnikov et un pistolet automatique de calibre 9 mm. A ce stade, en comptant les balles et les douilles, 400 scellés ont déjà été expertisés, comportant plus de 1 000 éléments balistiques.

Des milliers d’heures de vidéo

Le dossier d’instruction sur les attentats de janvier l’avait déjà démontré : une des principales missions des enquêteurs (et leur principal cauchemar) est d’analyser l’abondante téléphonie des terroristes : Amar Ramdani, l’un des complices présumés d’Amedy Coulibaly, ne disposait pas moins de 31 numéros différents. Outre la foultitude de réquisitions adressées aux opérateurs, pour récupérer les bornages et ainsi définir les itinéraires des différentes équipes, les policiers se doivent d’interpréter rapidement les données présentes dans chaque appareil informatique. Pour cela, la Sdat s’appuie sur le très pointu Service central de l’informatique et des traces technologiques (SCITT). Egalement basés à Lyon, ses ingénieurs ont la charge d’extraire les éléments des différents appareils par des techniques sophistiquées.

Ainsi, huit stations de déchiffrement peuvent mouliner en même temps que des processeurs pour casser les codes informatiques les plus élaborés. Le logiciel BadVox permet d’agir sur la reconnaissance vocale. Enfin, le Service central de l’informatique et des traces technologiques dispose d’un camion pouvant aspirer 120 téraoctets de données. Il a parcouru Paris durant les dix jours ayant suivi les attentats pour récupérer des milliers d’heures de vidéosurveillance. Un travail de titan qui ne livrera tous ses secrets que dans de longs mois.

Article écrit par ,

Découvrez les autres articles sur le sujet :

- Attentats : l’incroyable travail de la police scientifique

- Attentats de Paris : le travail dantesque de la police scientifique