L’utilisation concrète d’un portrait-robot

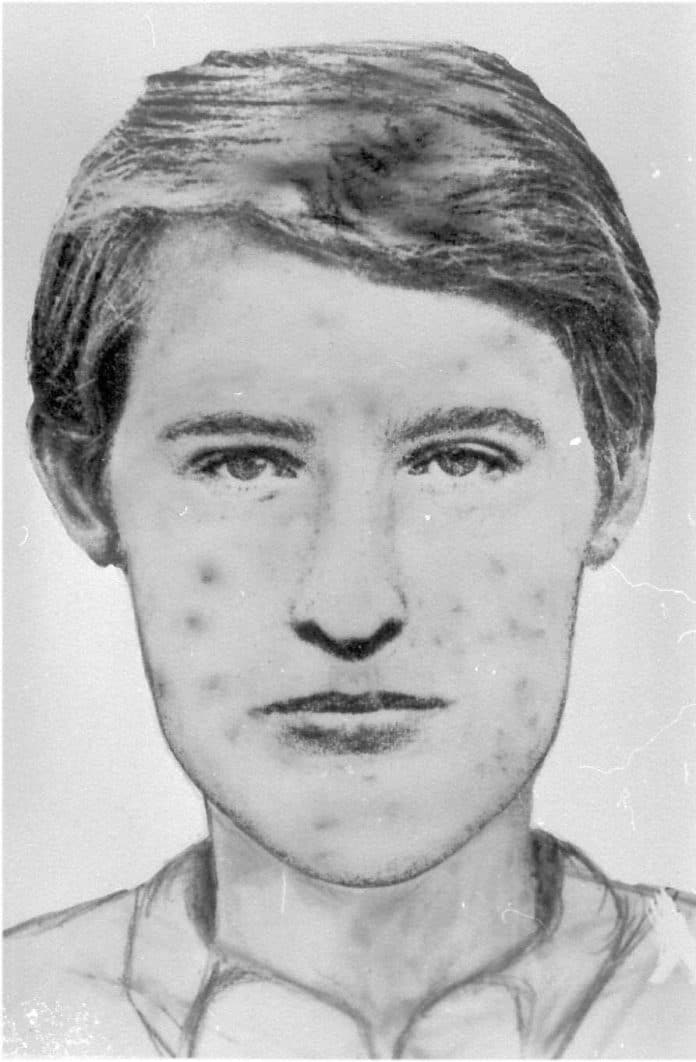

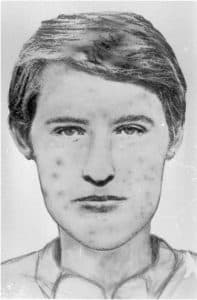

Il exist e un très grand nombre d’affaires dans lesquelles l’élaboration d’un portrait-robot a permis une grande avancée dans les investigations. Nous pouvons citer parmi elles l’affaire du grêlé, dont le parcours criminel a démarré en région parisienne en 1986. Le portrait-robot et surtout le visage particulier du grêlé, qui présentait de nombreuses irrégularités, a permis un recoupement entre plusieurs dossiers. François Vérove, un ancien gendarme, a finalement été identifié et confondu bien plus tard grâce à une enquête minutieuse et aux traces ADN relevées sur les lieux des crimes. Mais le portrait-robot a constitué pendant plusieurs années le seul élément tangible pour les enquêteurs.

e un très grand nombre d’affaires dans lesquelles l’élaboration d’un portrait-robot a permis une grande avancée dans les investigations. Nous pouvons citer parmi elles l’affaire du grêlé, dont le parcours criminel a démarré en région parisienne en 1986. Le portrait-robot et surtout le visage particulier du grêlé, qui présentait de nombreuses irrégularités, a permis un recoupement entre plusieurs dossiers. François Vérove, un ancien gendarme, a finalement été identifié et confondu bien plus tard grâce à une enquête minutieuse et aux traces ADN relevées sur les lieux des crimes. Mais le portrait-robot a constitué pendant plusieurs années le seul élément tangible pour les enquêteurs.

Laissons la parole à Alex qui nous parle de son expérience personnelle de réalisation d’un portrait-robot qui a mené à l’identification d’un suspect.

“C’est un portrait-robot que j’ai réalisé dans le cadre d’une tentative d’enlèvement d’un enfant de 12 ans. Je n’avais jamais réalisé de portrait-robot avec une victime aussi jeune, et j’avais des doutes sur la possibilité de réaliser un portrait correct. J’ai dû être encore plus attentif à sa prise en charge et j’ai un peu adapté l’entretien en raison de son âge.

Pendant la réalisation du portrait, j’avais encore plus de doutes car j’avais l’impression de temps en temps qu’il allait un peu vite sur certains éléments de visage, et je me demandais si ce n’ était pas trop long pour lui, et s’il ne choisissait pas trop vite pour se débarrasser de la corvée. Mais je suis resté neutre.

A la fin, il a donné une bonne estimation de la ressemblance, à 8/10 je crois. Et contre toute attente, le portrait a servi à orienter les enquêteurs sur un individu, et il s’est avéré que c’était l’auteur. Les enquêteurs m’ont envoyé la photo de l’auteur, et le portrait était très ressemblant !”

Et le portrait-robot génétique dans tout ça ?

Avec le portrait-robot génétique, la science entre de nouveau en jeu. Ici, l’objectif est de déterminer des caractéristiques phénotypiques d’un individu en ayant pour unique base de travail… son ADN !

Les cellules de notre corps renferment l’ADN, le support de notre l’information  génétique, qui lui-même code pour nos caractéristiques physiques : c’est de cette manière que l’on est en mesure de tirer des éléments de description d’un individu ! En effet, grâce au portrait-robot génétique, on peut déterminer par exemple la couleur de la peau, des yeux ou encore des cheveux d’un individu. On peut même établir s’il y a une prédisposition à la calvitie ou à la présence de tâches de rousseur sur le visage !

génétique, qui lui-même code pour nos caractéristiques physiques : c’est de cette manière que l’on est en mesure de tirer des éléments de description d’un individu ! En effet, grâce au portrait-robot génétique, on peut déterminer par exemple la couleur de la peau, des yeux ou encore des cheveux d’un individu. On peut même établir s’il y a une prédisposition à la calvitie ou à la présence de tâches de rousseur sur le visage !

Cette technique est autorisée en France dans le cadre des affaires criminelles depuis 2014. Pour être exploité, l’ADN retrouvé sur la scène de crime en question ne doit pas être mélangé à d’autres : de plus, il ne doit correspondre à aucun des individus déjà fichés dans le FNAEG. Dans le cas contraire, aucun intérêt à tirer un portrait-robot génétique puisque l’individu est déjà connu !

Même si pour le moment un portrait-robot génétique n’est pas suffisamment précis pour identifier un individu en particulier, il peut à minima permettre à l’enquêteur d’exclure certains suspects qui ne correspondent pas.

Il a d’ailleurs déjà permis la résolution de certaines affaires, dont celle de “l’emmurée de Marseille”.

Les travaux de recherche sur le portrait-robot génétique sont toujours en cours.

Peut-être qu’un jour la Police Scientifique arrivera à se rapprocher au plus près d’un portrait d’un individu à partir d’un simple ADN ?